1冊 1,000円

2,000円

235ページ。

出陳資料すべての写真をカラーで掲載。

|

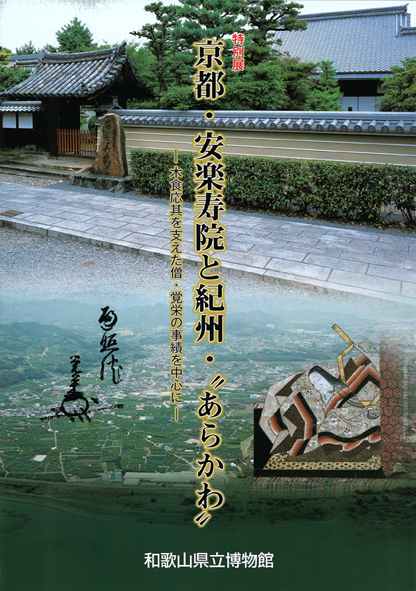

特別展 京都・安楽寿院と紀州・〝あらかわ〟 |

◆京都・安楽寿院の本尊・阿弥陀如来坐像(重要文化財)を掲載。

|

現在、安楽寿院の本尊となっいる阿弥陀如来坐像は、もとは鳥羽上皇が自ら終焉の場とした本御塔(三重塔)に安置されていました。仏像は12世紀の制作で、光背や台座の一部も、仏像が作られた12世紀当時のものが残っており、その点でも貴重です。また、参考図版として、近衛天皇陵の多宝塔に安置されている阿弥陀如来坐像の図版も掲載しています。 |

◆安楽寿院にある覚栄ゆかりの作品を一堂に収録。

|

江戸時代の初め、覚栄(?~1622)の活躍によって、安楽寿院が復興されました。このとき覚栄が寄進した什物や、時の権力者であった豊臣秀頼によって修復された新御塔(近衛天皇陵内)にかかわる資料を収録しています。 |

◆高野山にある美福門院ゆかりの国宝・重要文化財を紹介。

|

高野山の壇上伽藍には、六角経蔵(安楽川経蔵)と呼ばれる蔵があります。これは、鳥羽上皇の皇后であった美福門院が、鳥羽上皇の菩提を弔うために奉納した一切経を納めるために建てたものです。一切経の法会を行うため費用として、美福門院は安楽川(荒川)荘を高野山に寄進しました。安楽川の歴史を物語る資料も紹介しています。 |

◆安楽川を中心に覚栄が行った寺社復興を、仏像や歴史資料から紹介。

|

覚栄が造営や復興にかかわった寺社として、興山寺・三船神社(いずれも紀の川市桃山町)、遍照寺(かつらぎ町)があります。それらの寺社に残された仏像や歴史資料から、覚栄の果たした役割を明らかにするとともに、京都とのかかわりについても紹介しています。 |