|

|

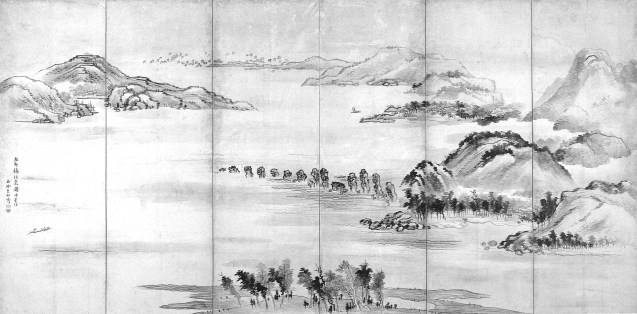

江戸時代の文人たちは、漢詩や中国文化にあこがれる同好の士が集い、一種のサロンを形成していました。そうした文人たちの中には、故郷を離れて学んだ者も多く、サロンではさまざまな地域の人が親交を結ぶことになります。このようなネットワークを生かし、故郷に帰った友人を訪ねて、その地の文人たちと交流することで、彼らは自らの制作活動に、新たなインスピレーションを与えました。また、各地の文人たちも、そうした来遊者を迎えることで、多様な地域の文化を摂取していったのです。 きのくにを代表する文人である祇園南海(ぎおんなんかい)や桑山玉洲(くわやまぎょくしゅう)・野呂介石(のろかいせき)は、若い頃に江戸や京都で詩書画を学び、また、故郷に戻ってからも著名な人物として知られました。そのため、他の地域の文人たちを魅了し、池大雅(いけのたいが)や木村蒹葭堂(きむらけんかどう)などの京都や大坂の名だたる文人たちが、彼らを訪ねてきのくにを目指しています。 図版に挙げた作品は、和歌浦で廻船業を営む家に生まれた桑山玉洲(1746〜99)が、37歳の時に地元の和歌浦を描いた絵巻です。巻頭には、和歌山城下の富裕な町人出身で、後に紀伊藩士となった野呂介石(1747〜1828)の題字があります。巻末の奥書から、大坂の文人・木村蒹葭堂(1736〜1802)に贈られたことが分かる点も重要です。蒹葭堂は、書画器物の蒐集家や蔵書家として有名で、全国の文人が彼を大坂に訪ねました。玉洲や介石は、この蒹葭堂と非常に親しく、大坂で何度も交流を重ねています。この絵をよく見ると、名草山の頂上に大坂の方を指さす二人の人物が描かれており、まるで、この二人が玉洲と介石で、蒹葭堂の来訪を待ちわびているかのようです。蒹葭堂はこの後、実に4回も紀州を旅行し、玉洲や介石を訪問しました。この絵の透明感のある彩色や、ゆるやかにカーブする水平線の美しい眺めが、蒹葭堂の紀州旅行をうながしたのかも知れません。こうした作品の魅力は、実際に間近で絵を見ることでしか味わえません。展覧会の会場で、ぜひじっくりと作品をご覧いただき、小さな画面に広がる友情の世界をご堪能下さい。 (当館学芸員 安永拓世) |

|||

|

|||

|

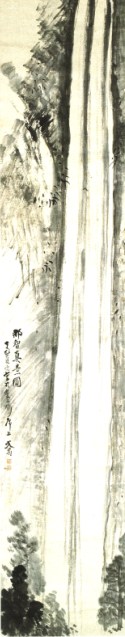

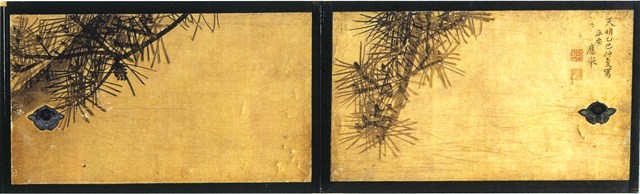

京都の画家である円山応挙(まるやま・おうきょ、1733〜95)は、若い頃、親交のあった棠陰(とういん)と愚海(ぐかい)という二人の僧に「将来あなたたちが一寺を建立することがあれば、私がその障壁画を描きましょう」と約束をしました。月日は流れ、棠陰は白浜の草堂寺、愚海は串本の無量寺の住職になり、ともに荒廃していた寺院を再建します。天明6年(1786)、ついに無量寺の愚海が京都へ応挙を迎えに行きましたが、当時、応挙は京都で最も有名な画家となっており、多忙をきわめていました。そこで、応挙はかつての約束を守るため、自らの代理として高弟の長沢芦雪(ながさわ・ろせつ、1754〜99)を遣わしたのです。 紀州を訪れた芦雪は、師の応挙が描いた障壁画をもたらすとともに、自らもその襖へ向かい、絵筆をふるいました。約五ヶ月の紀州滞在中に、彼は草堂寺と無量寺のほか、古座の成就寺や田辺の高山寺も訪れて多くの作品を描いています。 図版1に挙げた「松月図襖」は、応挙が金地に松と月を描いた作品で、草堂寺本堂の天袋の襖です。右端の落款から天明5年(1785)10月に制作されたことが分かります。天明7年(1787)の1月ごろ草堂寺に滞在した芦雪によって、もたらされたものでしょう。

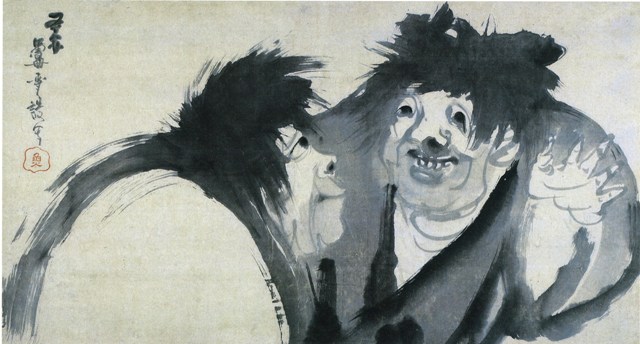

図版1 重要文化財 松月図襖 円山応挙筆 (草堂寺蔵) 一方、図版2の「寒山拾得図」は、芦雪が紀南で最後に滞在した田辺の高山寺で描かれた作品です。寒山拾得とは中国の唐時代に天台山国清寺で寺の雑務をしていた寒山と拾得という二人のことで、粗放な身なりをしていましたが、純粋な生き方が禅宗や文人の世界で好まれ、しばしば絵画の題材になりました。一般に寒山は巻物、拾得は箒を持った姿で描かれますが、この絵では、説明的な持物は省略され、どちらが寒山かよく分かりません。むしろ、この絵の魅力は大胆なクローズアップにあると言えるでしょう。画面中央の下方に畳の上で描いた跡があらわれているため、宴席などで即興的に描かれた「席画」であった可能性も考えられます。

芦雪は師である応挙のもとを離れた紀州の旅を通して、絵画表現の幅を大きく広げました。まさに、紀南の大自然が、芦雪の自由奔放な画風の原点になったのかも知れません。 (当館学芸員 安永拓世) |

|||

|

|

|||

|

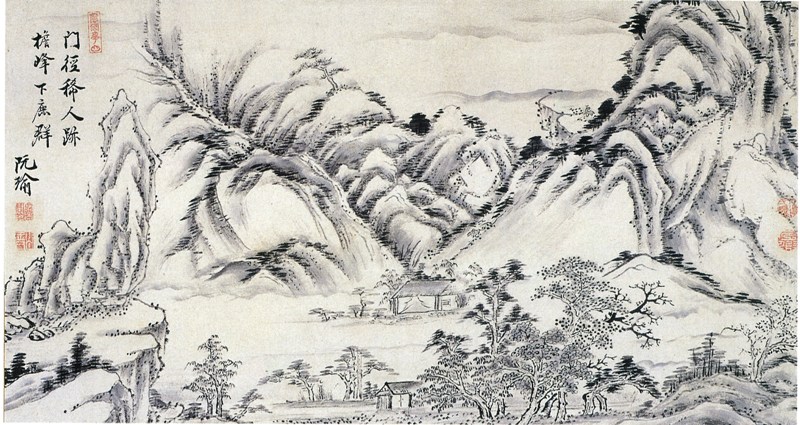

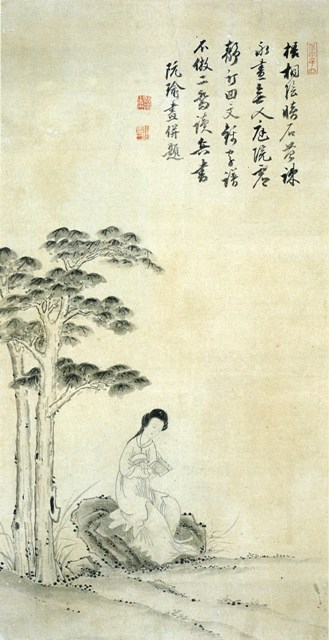

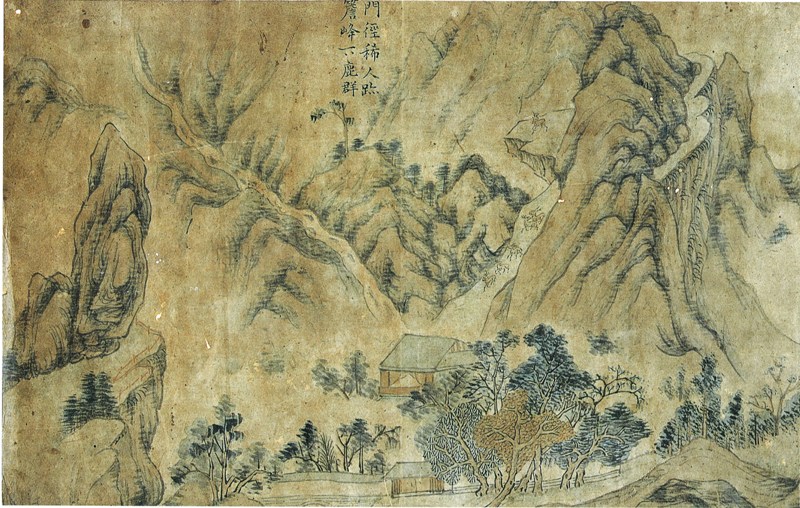

紀伊藩の藩医の子として江戸に生まれた祇園南海(ぎおん・なんかい、1676〜1751)は、若くから詩文に優れた才能を発揮し、多くの儒学者から賞賛されました。しかし、紀州へ戻り、藩に仕えた南海は、若干25歳で「不行跡」のかどで知行を召し上げられ、謹慎させられます。10年後、同門の先輩である新井白石の推挙で朝鮮通信使の応接役に抜擢されて赦免となり、その功績を認められて藩校の教官などを務めるに至りますが、こうした彼の奇才は、いかにも文人らしい高雅な精神として、のちに高く評価されました。 一方、南海は、日本を代表する初期の文人画家としても著名です。画家としての南海は、『八種画譜(はっしゅがふ)』や『芥子園画伝(かいしえんがでん)』といった中国の画譜(がふ)から図柄を引用して、多様な作品を描きました。また、中国絵画から多くを学び、自らの作品に取り入れた点も見逃せません。 図版1の「峰下鹿群図(ほうかろくぐんず)」は、今回初めて紹介する作品で、中央にある家屋の右手の裏山には、坂を下る小さな鹿が描かれています。中国・明時代に活躍した唐寅(とういん)という画家が描いたとされる「山水図巻」の中にある図版2に基づくことが明らかです。この伝唐寅筆「山水図巻」の巻末には、南海がこの図巻を見たことを示す文章を書いており、また、この図巻に基づく南海の絵は、図版1以外にも3点知られています。それらを比較すると、南海は唐寅の絵よりも多くの雲や余白を配して、広く明るい画面にしようと試みていることが分かります。 一方、図版3も、初公開の作品で、アオギリの木の下、石の上に座った女性が読書している場面を描いたものです。現存する南海の唯一の美人図としても貴重ですが、中国の明時代に活躍した陳洪綬(ちん・こうじゅ)が描いた作品に類似した図柄があるため、そうした中国絵画や、それを写した画譜を参考にした可能性も考えられます。 南海の絵画作品は、その作品自体よりも、むしろ、こうした作画の方向性が、後世の画家たちに影響を与えました。偉大な文人画家南海は、彼を支えた儒学者たちとの交流や、後世の文人画家たちからの評価によって支えられたと言えるのです。 (当館学芸員 安永拓世)

|

||||

|

|

|

江戸時代は、各地の街道や宿場町の整備が進み、陸上交通が発達した時代です。しかし、物資の輸送や早さの面では断然海上交通が主流でした。たとえば、上方と江戸の間の文物の移動を見ると、京都から船で淀川を下って大坂へ出て、そのまま紀伊半島の港を中継し、太平洋沿岸を寄港しながら江戸へ至るのが、一般的なルートであったようです。その航路の中で、最南端に位置する紀伊半島は、海上交通の要所であり、また同時に上方からも近かったため、京都や大坂の文化をいち早くキャッチできる環境に位置しました。きのくにの太平洋沿岸には、こうした海運で栄えた町が多く、実は、そうした町の寺社や旧家などにも、各地の著名な画家や文人の作品がしばしば残されています。それらの作品は、海運でもたらされたのみならず、海路の途上で滞在した人々によって、運ばれた可能性も考えられます。 |

||

|

|

|

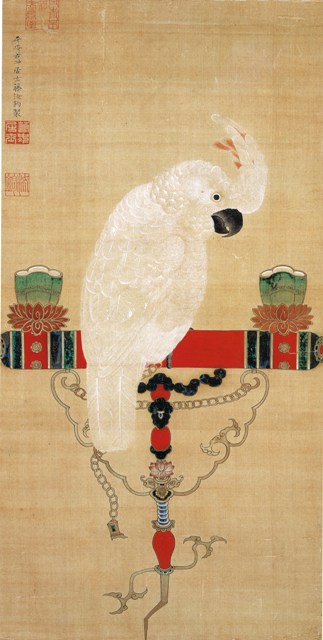

この鸚鵡の絵は、若冲独特の描法が用いられた作品で、羽根の一枚一枚を白い胡粉の線で描き、その濃淡によって透けるような羽毛の美しさを表現しています。鸚鵡は本来日本にはいなかった鳥ですが、江戸時代には輸入された鸚哥(いんこ)が見せ物として有名になったことが知られており、この絵もそうした鸚哥を見て描かれたのかも知れません。 この絵が伝来したのは長沢芦雪(ながさわ・ろせつ)が訪れたことで知られる草堂寺で、同寺にはこの他にも若冲の作品が幾つか伝えられています。これらの伝来経緯については、よく分かりませんが、京都で修行した同寺の住職や、海運によってもたらされた可能性などが想定されており、紀南における京都文化の摂取という点でも興味深い作例と言えるでしょう。 (当館学芸員 安永拓世)

|