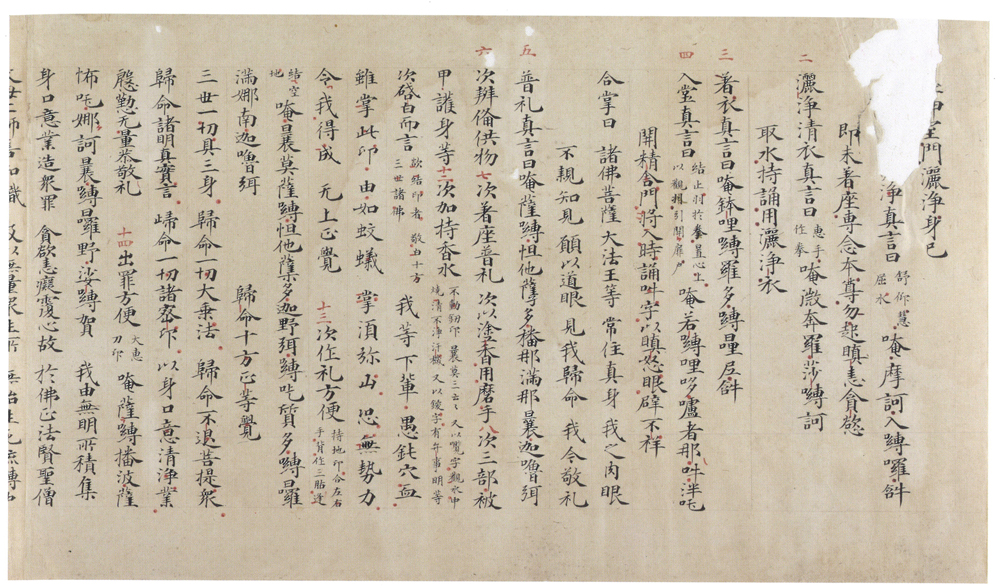

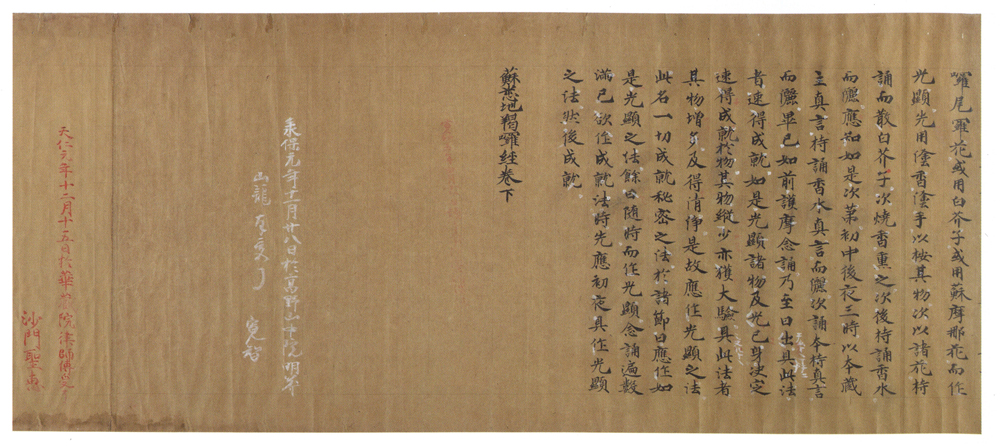

【みどころ1】 奈良時代の写経 重要文化財 蘇悉地羯羅経(そしつじからきょう)

高野山大学図書館が所蔵する聖教・古典籍のなかには、重要文化財に指定されている奈良時代の経典もあります。そのうちの一つが、蘇悉地羯羅経3巻です。そのうち巻下の巻末には、白で承保元年(1074)に寛智(かんち)が学僧の明算(めいざん)から伝受を受けたものであること、さらに朱で天仁元年(1108)に白河天皇の第五皇子である聖恵(しょうえ)法親王(ほっしんのう)が伝受したことなども記されています。様々な人々が伝受を受けて、伝えられてきた経典だったことがわかります。なお、展示では高野山大学図書館が所蔵する、もう一つの奈良時代の経典である大毘盧遮那成仏神変加持経(だいびるしゃなじょうぶつしんぺんかじきょう)10巻も展示します。

蘇悉地羯羅経 巻下 巻末(高野山大学図書館蔵(光明院文庫))