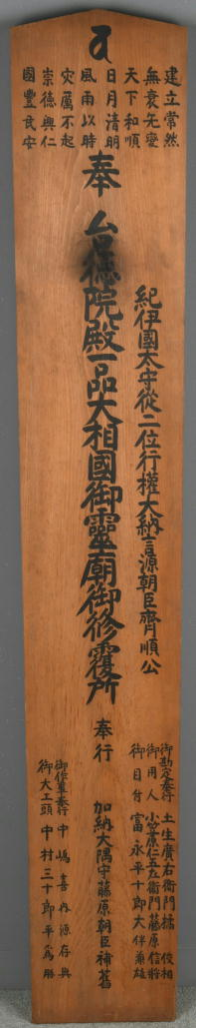

和歌山城内(わかやまじょうない)で

祭(まつ)りを見物(けんぶつ)する人々(ひとびと)の

姿(すがた)を描(えが)いた団扇(うちわ)

和歌浦(わかのうら)に生育した芦(あし)の茎(くき)を使った団扇で、和歌山城内にあった邦安社(くにやすしゃ)の祭礼が描かれています。岩瀬(いわせ)広隆(ひろたか)の原画をもとに制作されました。邦安社には、紀伊藩の支藩である西條藩(さいじょうはん)(愛媛県(えひめけん))の松平頼雄(まつだいらよりかつ)が祭られています。楽車(だんじり)の行列は左下の吹上橋(ふきあげばし)を渡り、吹上門をくぐり、さらに中央の吹上大門から、西の丸に進んでいます。いつもは簡単には入れない三の丸で、祭礼を見物する町人の姿もみえます。

芦辺団扇(あしべうちわ)

岩瀬(いわせ)広隆(ひろたか)原画(げんが)

1本 江戸時代(19世紀)

和歌山県立博物館蔵(展示番号5)