みどころ1 展示資料のすべてが国宝

「金銀装(きんぎんそう)鳥頸太刀(とりくびたち)」(柄に鳥の頭をあらわした長い刀)▲

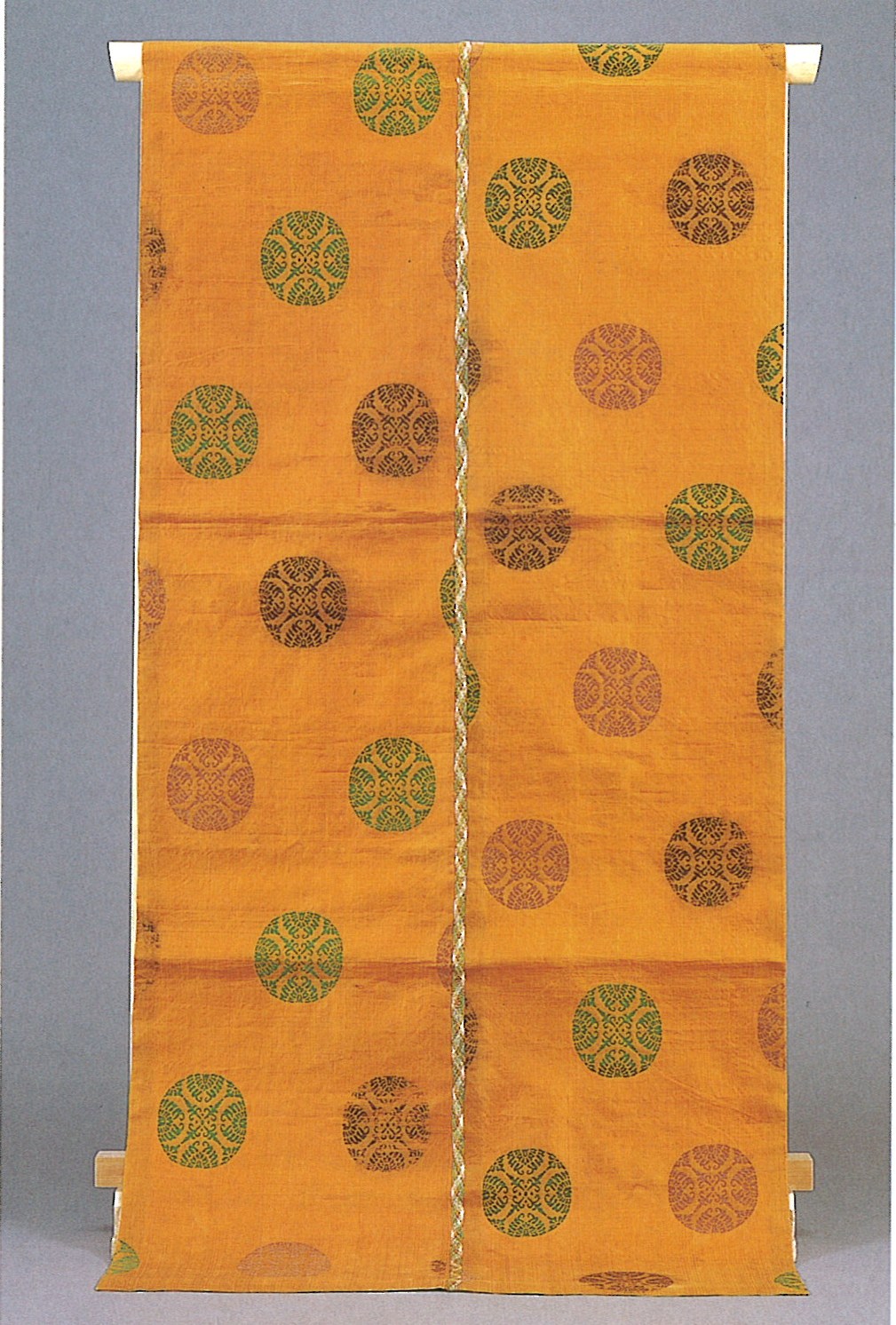

全国の神社に貴重な古神宝が残されるなかでも、熊野速玉大社の古神宝は約1000点という圧倒的な数量を誇ります。さらに、奉納年が南北朝時代・明徳元年(1390)と明らかで、奉納者も後小松(ごこまつ)天皇(てんのう)・後円融(ごえんゆう)上皇(じょうこう)・室町将軍足利義満と諸国の守護であることがわかります。

もちろん、当時の最高の工芸技術を駆使して作られた品々ばかり。これらの重要性から、熊野速玉大社の古神宝類は一括で国宝に指定されています。