|

戞堦夞丂丂撨抭戝戧偲怣嬄偺偐偨偪 |

丂棊嵎133倣丅擔杮堦偺崅偝傪屩傞撨抭戝戧偼丄尒傞幰偺怱傪妋偐偵摦偐偡敆椡偵枮偪偰偄傞丅屆棃丄偙偺梇戝側戝戧偺巔偵丄恖乆偼恄偦偺傕偺偺懚嵼傪堄幆偟偰偒偨丅偦偟偰恄暓傪昞棤堦懱偺傕偺偲偡傞杮抧悅鐟偺峫偊偵傛傝丄旘嶶偡傞悈偲愻傢傟偨娾敡偺偐偨偪偐傜丄愮庤娤壒偺巔傕偦偙偵搳塭偝傟偨丅戧偼丄恄偱偁傝丄暓偱偁偭偨丅

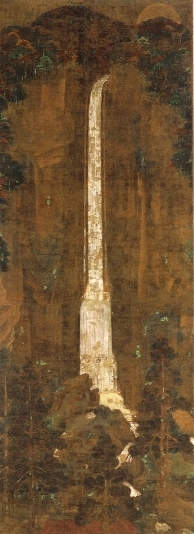

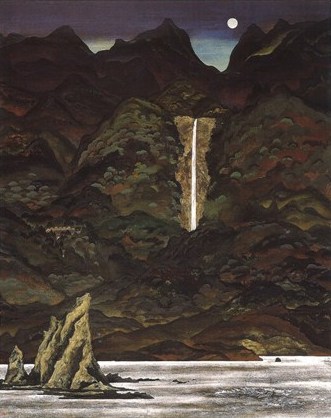

丂撨抭嶳偺巒傑傝傪嬶懱揑偵帵偡帒椏偵宐傑傟側偄偑丄挿媣尦擭乮1040乯崰曇嶽偺亀杮挬朄壺尡婰亁偵撨抭嶳偺憁椀偑從恎墲惗傪峴偭偨愢榖偑廂嵹偝傟偰偄偰丄暯埨帪戙拞婜崰偵偍偄偰偼偙偺抧偑丄朄壺宱偺嫵偊傪庣偭偰幚慔偺廋峴傪峴偆嶳妜廋峴幰偺嫆揰偱偁偭偨偙偲偑傢偐傞丅戧偵娤壒偺巔偑搳塭偝傟偨偺偼丄娤壒曥嶧傪愢偔崻杮宱揟偱偁傞朄壺宱偲偺寢傃偮偒偑嫮偄応偱偁偭偨偙偲偲柍娭學偱偼側偄偩傠偆丅偙偺愮庤娤壒偵偮偄偰丄撨抭嶳偺擖岥偱偁傞昹偺媨丒曗懮棇嶳帥偺杮懜愮庤娤壒棫憸乮廳暥乯偼丄杮柺偺傎偐偵椉帹屻傠偵婄偺偁傞嶰柺愮庤偲偄偆摿庩側巔偱偁傞丅暯埨帪戙屻婜丄廫堦悽婭偺惂嶌偲尒傜傟丄孎栰偺摿庩側愮庤娤壒偺巔傪揱偊偰偄傞丅

丂堦曽恄帠偺巒傑傝偵偮偄偰偼丄孎栰撨抭戝幮偵廫悽婭偵慿傞彈恄嵖憸偑揱偊傜傟偰偄傞偙偲偑桞堦偺庤偑偐傝偲偄偭偰傛偄乮撨抭嶳撪偺懜彑堾媽憼偲偄偆乯丅嶳妜廋峴偲偲傕偵丄側傫傜偐偺恄帠偑峴傢傟傞応傕丄傗偼傝暯埨帪戙拞婜崰偵偼愝掕偝傟偰偄偨傛偆偩丅

丂孎栰嶰嶳偺堦偮偲偟偰棽惙傪嬌傔偨撨抭嶳偺楌巎傪岅傞墢婲偼悢懡偄丅偟偐偟暘岤偔憫尩偝傟偨墢婲偺儀乕儖偺壓偵撪曪偝傟傞楌巎揑帠幚傪尒嬌傔傞偺偼擄偟偄丅悽奅堚嶻偲側偭偨撨抭嶳偺楌巎偺嬶懱憸傪柧傜偐偵偡傞嶌嬈偼丄巆偝傟偰偒偨帒椏傪扥擮偵専摙偡傞拞偱丄柧傜偐偵偟偰偄偔昁梫偑偁傞丅

乮摉娰妛寍堳丂戝壨撪 抭擵乯

廳暥丂愮庤娤壒棫憸丂暯埨帪戙丂曗懮棇嶳帥憼

彈恄嵖憸丂暯埨帪戙丂孎栰撨抭戝幮憼