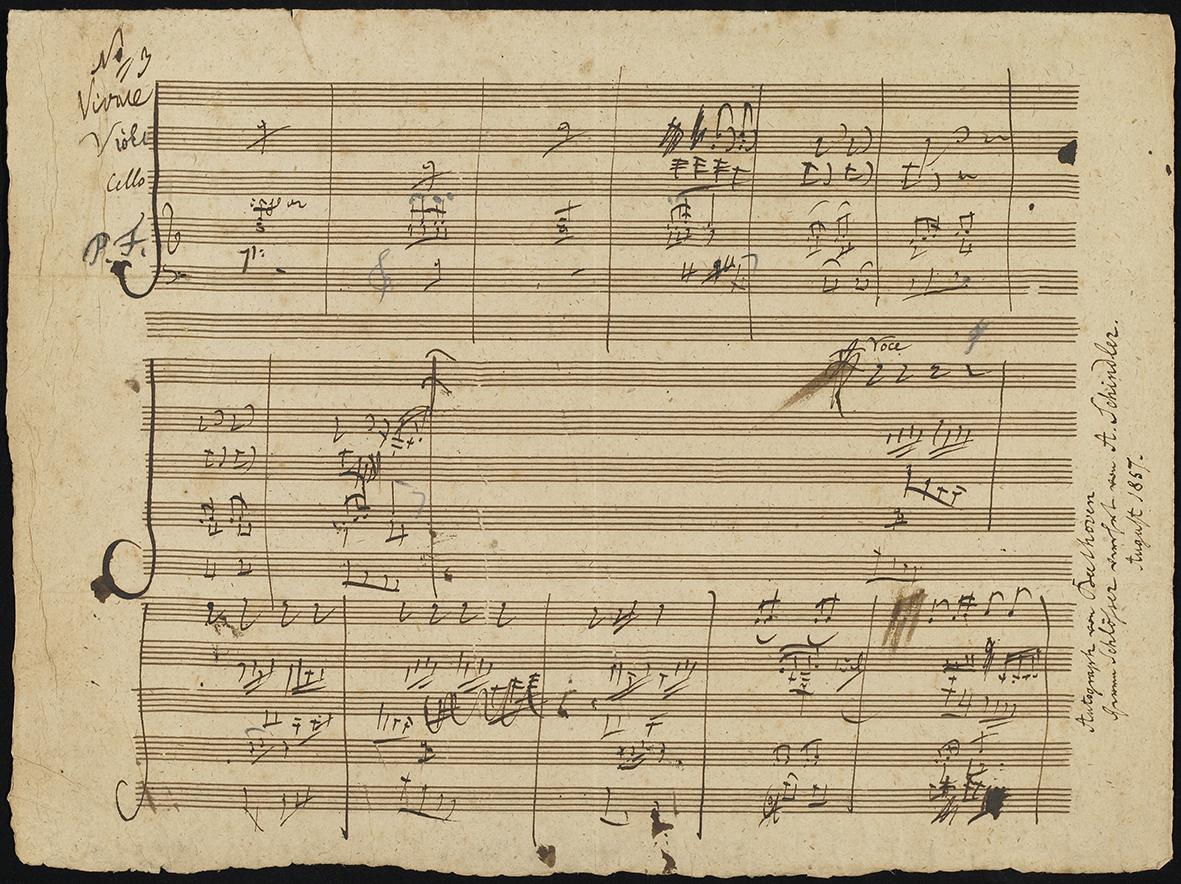

(1)ベートーヴェン(1770-1827)「諸国の民謡集」より

ロシア民謡《可愛い娘さんが森にゆき》の編曲

1815〜18年ごろに作曲された一連の諸国民謡の編曲で、3曲のロシア民謡のうちのひとつ(冒頭部分)。作曲家の自筆楽譜で、上から声部(ソロ)・ヴァイオリン・チェロ・ピアノの順に記される。ベートーヴェンの身の回りの世話をし、その伝記作家としても知られるA.シントラー(1795-1864)の書簡とあわせて額装されている。

©慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究センター