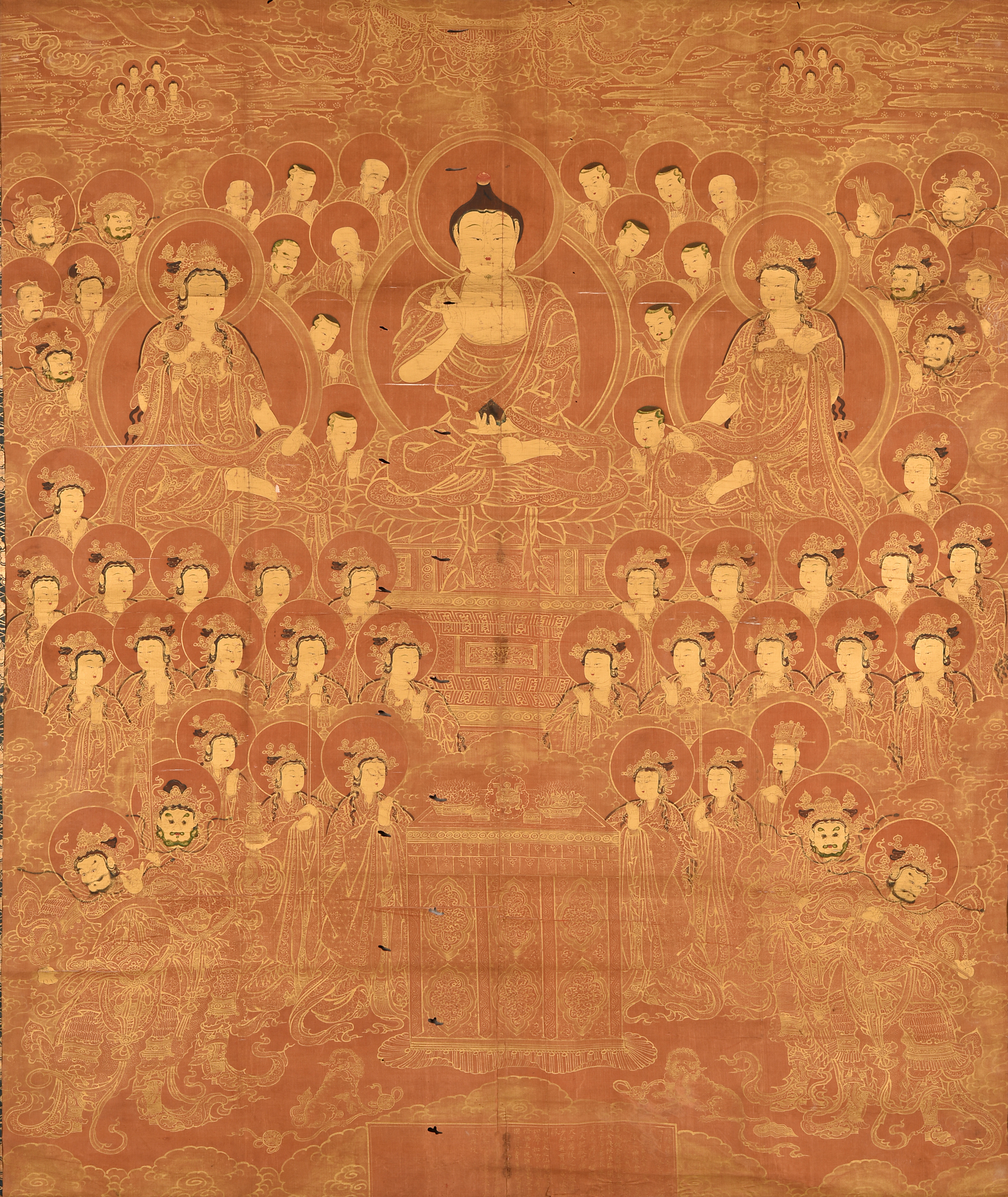

弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代(13~14世紀) 如意輪寺(有田川町)

有田川町中野の如意輪寺に伝来した弘法大師像で、鳥羽法皇熊野御幸の折に寄進されたとする伝承があります。右手に五鈷杵、左手に念珠を執って、背のある牀座に趺坐し、足下に浄瓶と沓を配置するいわゆる真如親王様大師像ですが、浄瓶が向かって左に置かれるのは珍しい図像です。褪色が進み、剥落もありますが、描線には弾力があって緊張を失わず、表情には生気があるなど、制作時期は鎌倉時代に遡るものと考えられます。高野山上の作例を除いて、現在のところ和歌山県下で確認されている画幅のうち、最も古い弘法大師像です。初公開。