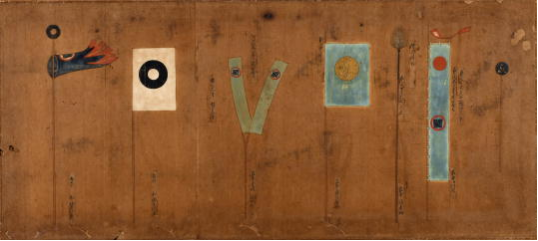

相撲図絵馬(すもうずえま) 1面 紀州東照宮蔵

板絵金地著彩 縦115.8㎝ 横107.3㎝

元和7年(1621) (資料番号2)

「かわずがけ」のような決め手で勝負する二人の相撲取りが描かれた絵馬。家臣の丹羽(にわ)金十郎(きんじゅうろう)氏光(うじみつ)が、家康の命日に合わせて、元和7年(1621)和歌浦に創建された紀州東照宮に奉納した。丹羽氏の子孫は、家康の百回忌以降、五十回忌ごとに、儒者やお抱え絵師に文字や絵の修理をさせて、再奉納している。元治2年(1865)の際は、藩校学習館督学(とくがく)の川合(かわい)修(おさむ)が文字、お抱(かか)え絵師の野際(のぎわ)蔡真(さいしん)が絵の修復をおこなっている。