(1)紀州で作られた最古段階の日本刀

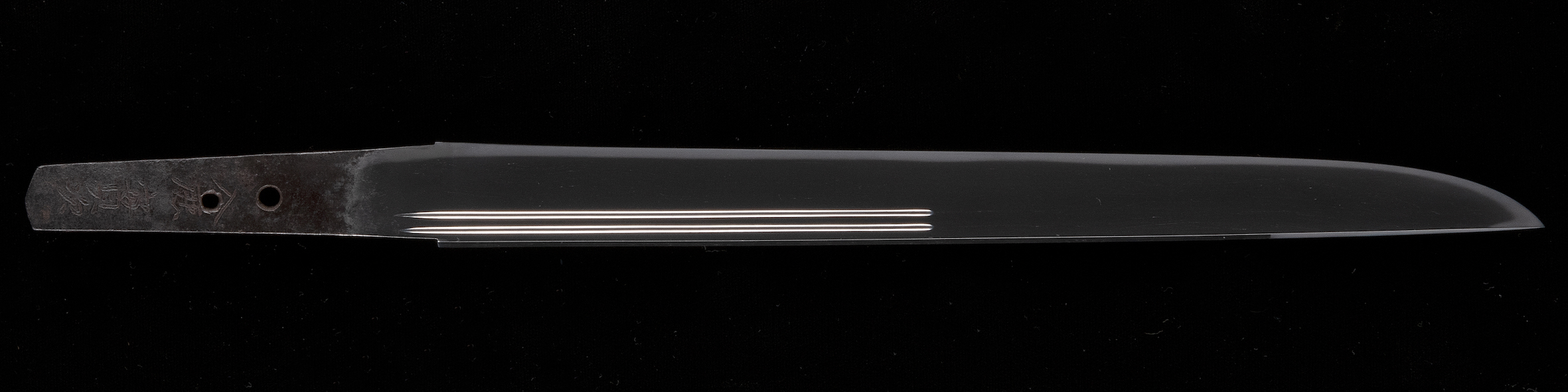

短刀 銘 入鹿(いるか)實次(さねつぐ) (個人蔵) (展示番号1)

現在は三重県熊野市紀和町(きわちょう)内ですが、かつての紀伊国牟婁郡(むろぐん)入鹿荘(いるかのしょう)で制作された短刀です。大和から移住した刀工の第2世代(室町前期)の作品です。加賀(かが)藩主・前田家旧蔵と伝えられています。

展示のみどころ

南北朝時代以降、紀州では局地的な戦闘がしばしば起こったことから、武器の需要が高まり、

刀剣の制作が行われるようになったと考えられています。室町時代~江戸時代における紀州の刀剣は、

大和国(やまとのくに)(奈良県)の影響を受けることが多く、直刃(すぐは)(直線的な刃文)の堅実な作品が

中心で、刃文(はもん)が派手なものは、あまり多くありません。

|

(1)紀州で作られた最古段階の日本刀 |

|

|

|

現在は三重県熊野市紀和町(きわちょう)内ですが、かつての紀伊国牟婁郡(むろぐん)入鹿荘(いるかのしょう)で制作された短刀です。大和から移住した刀工の第2世代(室町前期)の作品です。加賀(かが)藩主・前田家旧蔵と伝えられています。 |

|

(2)紀伊徳川家お抱え刀工の作品 |

|

|

|

重国は、初代藩主・頼宣(よりのぶ)のころから、江戸時代を通じて、11代にわたって紀伊徳川家に仕えた刀工です。この作品は、初代重国による美しい姿の刀です。 |

|

(3)江戸時代の人気刀工の作品 |

|

|

|

大和守安定は、一族の出身地が富田浦(とんだうら)付近(白浜町)であった刀工です。一時期和歌山でも制作していましたが、江戸に移りました。作品は「業物(わざもの)」(良く切れる刀)として有名で、江戸の武士に人気がありました。 |

|

(4)刀装具―武士のおしゃれ |

|

|

|

武士が大切にした刀剣の、外装を飾る金具が刀装具(とうそうぐ)です。和歌山城下にも刀装具を作る職人が住み、武士の趣向にあわせて繊細な作品を作っていました。これは目貫(めぬき)といい、柄(つか)の表裏に付けた金具です。 |

*日本刀は、反り方や刃文、プロポーションなどが、同じ刀工の作品でも1本ごとに異なっています。

また、それぞれの時代の流行もあるので、刀剣の「個性」を感じることで、鑑賞を楽しむことができます。